隨著大數據技術的快速發展,越來越多的企業和機構依賴強大的計算能力來處理海量數據。服務器的內存,作為影響數據處理性能的關鍵因素之一,直接決定了數據處理的速度和效率。正確選擇適合大數據處理的服務器內存,不僅能提升系統的響應速度,還能優化資源利用率和降低運行成本。本文將為您解析如何根據大數據處理需求選擇合適的內存配置,從容量到速度,再到內存的類型,幫助您做出科學合理的決策。

1. 確定大數據處理的內存需求

大數據處理涉及到復雜的數據存儲、計算和分析任務,這些操作通常需要較大的內存容量來支持。選擇服務器內存時,首先要評估您所處理數據的規模以及應用的具體要求。例如,對于大規模的數據集,如基于Hadoop或Spark的分布式計算,通常需要更高的內存容量來提高處理速度。

內存容量

一般來說,大數據處理需要較大的內存容量。為了避免因內存不足而導致的數據交換(例如頻繁的硬盤交換),通常推薦至少配備32GB或更高的內存。具體的內存需求取決于以下幾個因素:

- 數據集的大小:數據集越大,所需內存也越多。

- 數據處理的復雜度:復雜的算法和計算需要更多的內存來保持數據在內存中的處理。

- 并發處理能力:如果需要同時處理多個數據流或作業,則需要更多內存來保證多任務并行的順利進行。

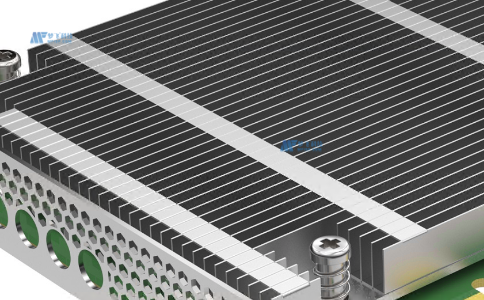

2. 內存的速度與帶寬

除了內存的容量,內存的速度(頻率)和帶寬也是影響大數據處理性能的重要因素。內存速度越快,數據在內存中傳輸和處理的效率越高,尤其是在需要頻繁讀取和寫入數據的應用場景中。

內存頻率

內存的頻率(單位為MHz)決定了數據傳輸的速度。例如,DDR4內存的常見頻率為2133MHz至3200MHz,隨著頻率的提高,內存帶寬也會增加,進而提升大數據處理性能。在選擇時,您應考慮服務器的主板和CPU是否支持更高頻率的內存。

內存帶寬

內存帶寬是每秒可以傳輸的數據量。帶寬越高,數據處理速度越快,尤其是在需要大量數據傳輸的場景中,如實時數據流處理或機器學習。選擇內存時,除了看頻率,還需要關注內存的通道配置(單通道、雙通道或四通道等),雙通道和四通道配置能夠提供更高的帶寬。

3. 內存的類型與兼容性

內存的類型和兼容性是影響選擇的另一個重要方面。大數據處理通常要求內存具備更高的穩定性和可擴展性,因此在選擇內存時,需要考慮服務器主板和CPU對內存類型的支持。

DDR4 vs. DDR5

當前主流的內存類型是DDR4和DDR5。DDR5是最新一代內存,相比DDR4,它在數據傳輸速率和帶寬方面提供了顯著提升。然而,DDR5的價格相對較高,因此,選擇時要權衡成本和性能。如果您的大數據處理需求特別高,且預算允許,DDR5無疑是更好的選擇,但對于大多數企業用戶,DDR4仍然是性價比更高的選擇。

ECC內存

對于大數據處理環境,選擇支持錯誤校正碼(ECC,Error-Correcting Code)的內存是非常重要的。ECC內存可以自動檢測和修正內存錯誤,有助于提高數據的可靠性和處理穩定性,避免因內存錯誤導致的系統崩潰或數據丟失。特別是在處理金融數據、科學計算和其他高可靠性要求的場景中,ECC內存顯得尤為重要。

4. 內存擴展性與未來需求

大數據處理的需求會隨著數據量的增長而增加。因此,選擇一臺支持內存擴展的服務器非常重要。確保服務器可以方便地增加內存模塊,這樣可以根據未來的數據增長需求及時進行升級,避免頻繁更換服務器硬件。

主板和CPU支持的最大內存容量

不同的主板和CPU支持的最大內存容量有所不同。在選擇內存時,您需要確認服務器主板和CPU的最大內存容量,以及是否支持多通道和高頻內存。如果預見到未來數據規模會快速增長,選擇具有更大內存擴展能力的硬件配置會更具前瞻性。

5. 性能優化與預算平衡

在選擇內存時,還需考慮預算與性能的平衡。如果預算有限,可以通過以下幾種方式優化內存配置:

- 平衡內存與存儲:通過增加快速SSD存儲來補充內存,利用存儲的高速讀寫提升整體系統性能。

- 選擇合適的內存容量和類型:根據當前的數據處理需求選擇合適的內存容量,避免超配或過度投資。

- 分布式內存架構:對于極大規模的數據處理,考慮采用分布式內存架構,通過多臺服務器來分擔內存負擔,提升整體性能。

結論

選擇適合大數據處理的服務器內存,不僅是為了滿足當前的計算需求,更是為了預見到未來可能的擴展。通過合理選擇內存容量、速度、類型及其擴展性,您可以確保服務器能夠高效地處理龐大的數據量,支持復雜的計算任務。無論是容量、速度還是穩定性,每一個因素都在大數據處理的性能中扮演著關鍵角色。在做出選擇時,綜合考慮實際需求和預算,才能為您的大數據環境提供最佳的內存配置方案。