2018年的新年可能對BAT三大巨頭都并不好過。支付寶被爆出年度賬單存在陷阱,微信忙著解釋他們不看用戶聊天記錄,而百度則是涉嫌侵害消費者個人信息安全被起訴。

今年一月,百度旗下App被江蘇省消保委提起訴訟。

2017年7月,江蘇省消保委結合手機應用市場上侵犯消費者個人信息的情況,對涉及視聽應用、圖文閱讀、金融支付、旅游出行等用戶較多且具有一定行業代表性的27家手機APP所屬企業進行了調查和約談。

大部分企業都按時提交了實質性整改方案。絕大多數企業均對其APP進行了優化,比如,刪除不必要敏感權限、增加消費者提示框、提供消費者權限選擇界面、完善非注冊用戶信息保護等,以尊重消費者的知情權和選擇權,對消費者個人信息提供了較全面的隱私保護和安全保障。

2017年7月4日,江蘇省消保委就北京百度網訊科技有限公司旗下的“手機百度”、“百度瀏覽器”等兩款手機APP存在的相關問題,發送相關《調查函》以及要求百度派員前來接受約談。而百度公司僅對相關問題做了書面的簡單說明,并將權限通知及選擇等義務推卸給手機操作系統,“消極應對省消保委調查”。

百度在最終提交的整改方案中,對“手機百度”、“百度瀏覽器”中 “監聽電話”、“讀取短彩信”、“讀取聯系人”等涉及消費者個人信息安全的相關權限拒不整改,也未有明確措施提示消費者APP所申請獲取權限的目的、方式和范圍并供消費者選擇,無法有效保障消費者知情權和選擇權。

其實百度并沒有監控網民通話的意圖。

百度調用的是READ_PHONE_STATE權限,域名注冊,READ_PHONE_STATE能夠讀取的信息包括用戶的設備和 SIM 硬件 ID 以及來電的電話號碼等敏感數據,而百度表示調用權限是為了讀取來電電話號碼,識別騷擾電話,嚴格來說,百度的權限是為了監聽電話狀態,而小米操作系統把它稱為“監聽電話”,操作系統翻譯的不準確導致了誤會。

但是,這并不意味著百度沒有任何問題,事實上,權限濫用的問題是國內Android應用市場的通病。

讀取IMEI等設備ID這其實也是業界比較普遍的做法,這些設備ID能夠幫助廠商統計用戶數量,也可以幫助了解用戶情況從而修復bug。然而與國外廠商不同的是,國內很多手機廠商在獲取IMEI號碼時往往采取強制手段。例如微信會在程序啟動時申請IMEI及本地存儲權限,如果用戶拒絕權限就會自動退出,這種“不給信息就不服務”的做法在國內的應用中非常普遍,也飽受網民詬病。

另一方面,應用權限過多的確是中國應用市場的現狀,一個應用往往會獲取近百個權限,而其中大部分都是無必要的權限。

為了更加深入地探究應用權限的現狀,我們調查了市面上主流應用的權限數量,這些應用來自各大廠商,我們盡量選取了能夠進行橫向比較的應用,以便進行分析。

為了更加直觀地展現我們對相關單元格進行了著色,紅色越深,代表權限越多。

在調查過程中,我們甚至發現這些大量的種類繁多的權限和組件還引起了殺毒軟件的注意:

從統計圖上我們可以觀察到:

1. 雖然國內外廠商的App對比不夠全面(原因是很多國內應用并沒有對應的國外應用,例如安全防護類別;而且國外的巨頭涉獵的應用范圍也不廣泛,往往只做特定領域的應用,因此無法以廠商對比),但我們還是可以看出,國內的應用獲取的權限往往比國外應用更多。

2. 即便是同類應用,權限數量也會有巨大的差別,差距最為懸殊的當屬支付工具類,權限數量最低的京東錢包(18)與支付寶(229)差了10倍。

3. 支付工具可能存在一定的“安全屬性”,但哪怕是不存在“安全屬性”的瀏覽器,權限數量最高的UC瀏覽器(195)與Chrome(33)還是差了不少。

權限都有啥?

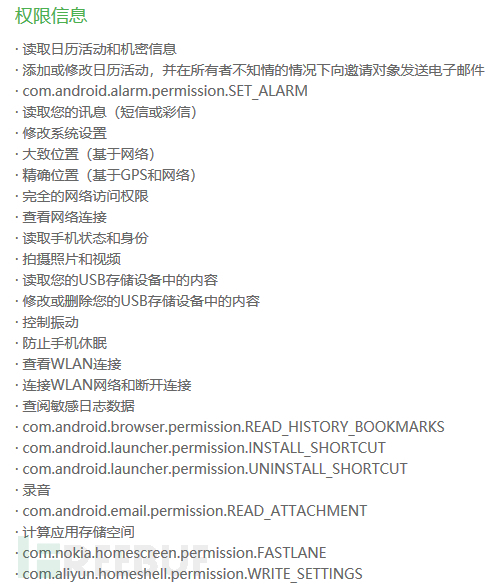

我們以UC瀏覽器的權限為例,在權限列表中,我們看到一些不明所以,與瀏覽器身份不符的權限:

而繼續查看權限列表,我們還發現多個與推送有關的權限。